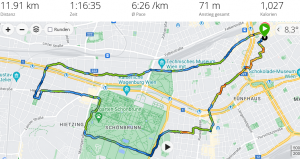

Knapp 12 Kilometer durch Meidling, Schönbrunn, Hietzinger Hauptstraße und über Penzing und die Mariahilfer Straße zurück. Angenehme Lauftemperaturen, aber diesmal etwas später unterwegs und da sind schon viele Autos unterwegs und auf den Gehsteigen ist es auch oft ein Slalom laufen.

Der Satiriker und Kolumnist Reinhard Tramontana wäre heute 76 Jahre alt geworden, ist aber erst 57jährig im Jahr 2005 im Kaiserin Elisabeth Spital an inneren Blutungen verstorben.

Tramontana hat seit Kindheit an zwei Welten vereint: Die bildungsbürgerliche des Hietzinger Gymnasiums Fichtnergasse, für das er ein Theaterstück schrieb. Aber auch die Welt des kleinen Füchselhofkinos des Arbeiterbezirks Meidling, wo er in der Jugend die großen Hollywoodfilme sah.

Über das Füchselhofkino schrieb er einen Text:

Das Füchselhofkino war, wohlwollend gesagt, ein Loch. Es war wie die Gasse, die ihm seinen Namen gab, schmal, finster und pickert. Es besaß kein Foyer, es hatte ein Vorzimmer, dessen Länge das Vorführzimmer um etwa zwei Sitzreihen übertraf. Die Kasse stand anderthalb Meter hinter dem Eingang, so wie eine Passkontrolle: Es konnten unmöglich zwei Menschen auf einmal an ihr vorüber.

Viele Erwachsene wollten das auch gar nicht: Da ihnen Leute, die weit herumgekommen waren, von modischen Glitzerkobeln wie dem Apollo, dem Schwedenkino oder gar dem neuen Gartenbau vorgefaselt hatten, zog es die rüstigeren Murlinger [Meidlinger] nicht just magnetisch in die derb duftende Bude – zwar offerierte das Füchselhofkino, weil das Tapfere den Meidlingern innewohnt, täglich drei Vorstellungen (4, 6, 8 Uhr), doch Verliebte brauchten durchaus nicht die letzte Reihe zu wählen, um unbeobachtet zu sein.

Aber für junge Haudegen wie unsereins war das Lochhafte sensationell: Ein gütiges Geschick, das sich einen vergesslichen Kinobesitzer auserkoren hatte, bescherte uns viermal im Jahr Im Zeichen des Zorro.

Hier, angesichts der blitzenden Degenklinge Tyrone Powers, wurde unsere Freiheitsliebe gefestigt; hier, angedenk der schwarzen Augenmaske wurzelt auch unser Bekenntnis zur Demokratie; hier, geprägt vom listigen Charme des vermeintlichen Weichlings, fundamentierte sich unser sagenhafter Erfolg bei Frauen.

Auch abgesehen davon bot das Füchselhofkino reichen Gewinn: Kein noch so rares Abenteuer des Wildwest-Schreckens Al Fuzzy St. John entging uns, und wer etwas auf sich hielt, sah Fuzzy und der Kampf um die Silbermine wenigstens dreimal. Einer der letzten Filme, die ich dort gesehen habe, ehe das Kino von einem Modegeschäft geschluckt wurde, war Dr. Seltsam – und ich weiß mich mit allen Cineasten eins, dass Peter Sellers gegen Fuzzy glatt abstank.“ ( https://www.kinthetop.at/forschung/kinthetop_texte_MeidlingerLichtspiele01.html )

Nachdem das Kino mit dem ersten Kinosterben 1964 zusperrte, kam ein Turek hinein, der auch heute noch drinnen ist.

Als Oscar Bronner im September 1970 das Nachrichtenmagazin „Profil“ gründete, war Reinhard Tramontana von Beginn an dabei.

Reinhard Tramontana schrieb seit 1975 jede Woche eine Kolumne mit dem Titel „Profan“. Dreißig Jahre war er jede Woche auf der vorletzten Seite des Nachrichtenmagazins mit entlarvenden Zeitanalysen präsent. In diesen dreißig Jahren war er vermutlich kaum krank. Oder er überspielte Depressionen oder Krankheiten mit anderem. Oder Alkohol.

Der Kolumnist ist noch stärker als der Tages- oder Wochenjournalist gefordert. Es wirkt nur von Außen so, dass er mehr Freiheiten hat, da er für den Inhalt seiner Seite alleinverantwortlich ist. Er kann nicht einfach zwei Monate in Urlaub fahren oder krank feiern. Ein Kolumnist ist immer da. Er fehlt nie. ( https://medienkritikwien.wordpress.com/2005/10/06/das-sterben-der-grossen-reinhard-tramontana-1948-2005/ )

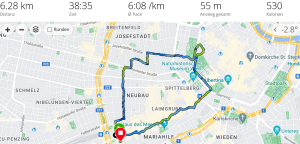

Der Reinhard Tramontana Lauf: