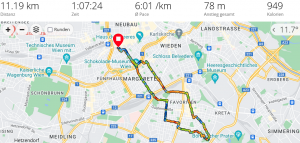

Gestern habe ich einen interessanten Artikel über einen der prägendsten Fussballer der Zwischenkriegszeit gelesen, der leider in Vergessenheit geraten ist. Der Historiker Alexander Juraske hat in seinem Buch den Fussballer Fischer und den Juden Fischer wieder in Erinnerung gerufen. Den Artikel findet man leider noch nicht online auf derstandard.at, aber mein Morgenlauf ging deshalb heute nach Favoriten zuerst in die Buchengasse 44, wo Otto Fischer aufwuchs und danach in die Quellengasse 24a, wo der alte Hertha Platz stand und dort heute ein grioßer Gemeinfdebau steht. An den alten Hertha Platz erinnert dort heute nichts mehr und auch vor der Buchengasse 44 erinnert nichts an Otto Fischer.

Otto Fischer war ein brillianter linker Außenstürmer und Publikumsliebling bei der Vienna. In seiner aktiven Zeit war Fischer sehr bekannt, doch heute ist er komplett in Vergessenheit geraten. Otto Fischer ist außerdem der jüdische Spieler mit den meisten Länderspielen für Österreich.

Otto Fischer wurde am 1. Jänner 1901 in eine jüdische Familie in der Favoritner Buchengasse geboren. Seine Eltern stammten aus Mähren und Otto war das jüngste von vier Kindern. Die Buchengasse 44 war ein Zinshaus, das typisch für den Arbeiterbezirk Favoriten war. Vermutlich hat es damals schon so ausgesehen wie heute, lediglich die Fassade dürfte erneuert worden sein. In den Straßen des Bezirks wurde oft dem Ball nachgejagt Die Buben organisierten sich in „wilden Mannschaften“. Gespielt wurde Gasse gegen Gasse. Otto Fischer trat für die Buchengasse an, der zwei Jahre jüngere Matthias Sindelar spielte für die Quellenstraße. Diese „wilden Mannschaften“ galten als Nachwuchspool für die Kliubs, die Spieler wurden regelmäßig von den Vereinen beobachtet.

Otto Fischer war für seine Schnelligkeit, seine technischen Fähigkeiten und seine Dribbelkünste bekannt. Als Jugendlicher schloss sich Fischer der Favoritner Hertha an. Der Verein war auch in der jüdischen Bevölkerung verwurzelt. Später wechselte er zum Karlsbader FK in die Tschechoslowakei um dort als Profifussballer zu spielen. 1922 wechselte er aber wieder nach Wien zur Vienna, wo er seine größten Erfolge feierte. 1923 wurde Fischer erstmals von Hugo Meisl in die Nationalmannschaft einberufen. Insgesamt bestritt er 173 Meisterschaftsspiele in der höchsten Liga und erzielte dabei 52 Tore. Für Österreich spielte er siebenmal.

Nach dem Ende seiner aktiven Laiufbahn wechselte Fischer später als Trainer zuerst nach Serbien, Tschechien und Kroatien bevor er ein Angebot des lettischen Vereins Olimpija Llepaja annahm. Mit seinem offensiven Spielstil holte er 1936 und 1938 die lettische Meisterschaft. Die Besetzung Lettlands durch die Nazis im Jahr 1941 beendete sein Leben abrupt. Er wurde von den Nazis verhaftet und sofort ermordert. Auch seine Frau Anna und die meisten Mitglieder der Familie wurden ermordet, Nur Schwester Ernestine und die beiden Kinder Paul und Alice überlebten den Holocaust. Eine Gedenktafel oder ein Stolperstein vor dem Haus in der Buchengasse 44, das an Otto Fischer erinnert, wäre schon schön.

Der Otto Fischer Lauf: