Der ungarisch-österreichische Schriftsteller Ödön von Horvath lebte zwar nicht lange in Wien, doch ein Bezirk inspirierte ihn zu einem seiner größten Werke, und zwar die „Geschichten aus dem Wienerwald“. Deshalb begab ich mich an seinem 124. Geburtstag zu einem flotten Lauf durch die Josefstadt. Das Haus in der Lange Gasse 26 diente ihm als Vorlage für seine „Geschichten aus dem Wienerwald“. In dem Horvath Stück befindet sich in diesem Haus die Fleischerei von Oskar und das Geschäft des Zauberkönigs. Auch eine kleine Trafik gab es in dem Haus. Von diesen Geschäften gibt es in dem Haus nichts mehr, aber das Beisl „Das Lange“ ist hier eingemietet und eine Tafel erinnert an den Schriftsteller.

Der ungarisch-österreichische Schriftsteller Ödön von Horvath lebte zwar nicht lange in Wien, doch ein Bezirk inspirierte ihn zu einem seiner größten Werke, und zwar die „Geschichten aus dem Wienerwald“. Deshalb begab ich mich an seinem 124. Geburtstag zu einem flotten Lauf durch die Josefstadt. Das Haus in der Lange Gasse 26 diente ihm als Vorlage für seine „Geschichten aus dem Wienerwald“. In dem Horvath Stück befindet sich in diesem Haus die Fleischerei von Oskar und das Geschäft des Zauberkönigs. Auch eine kleine Trafik gab es in dem Haus. Von diesen Geschäften gibt es in dem Haus nichts mehr, aber das Beisl „Das Lange“ ist hier eingemietet und eine Tafel erinnert an den Schriftsteller.

Einige Hausnummern weiter kommt man zum Hotel Zipser, in dem Horvath immer wieder wohnte, wenn er Wien besuchte. 1904 war es noch ein Heim für junge Mädchen, danach wurde es in eine Pension umgebaut und mittlerweile ist es ein Hotel. Das Wappen an der Gebäudefassade ist jenes der französischen Stadt Orsay. Weiter ging es in die Piaristengasse, wo Horvath als junger Maturant öfters bei seinem Onkel Josef Prehnal in der Piaristengasse 62 lebte.

Einige Hausnummern weiter kommt man zum Hotel Zipser, in dem Horvath immer wieder wohnte, wenn er Wien besuchte. 1904 war es noch ein Heim für junge Mädchen, danach wurde es in eine Pension umgebaut und mittlerweile ist es ein Hotel. Das Wappen an der Gebäudefassade ist jenes der französischen Stadt Orsay. Weiter ging es in die Piaristengasse, wo Horvath als junger Maturant öfters bei seinem Onkel Josef Prehnal in der Piaristengasse 62 lebte.

Weiter ging es über das Rathaus zurück in die Josefstädter Straße, wo sich auf Nummer 9 zu Horvaths Zeiten ein Geschäft für Zauber- und Faschingsartikel befand. Heute befinden sich dort einige kulinarische Angebote. Im Lokal „Aloha Bowl“ gibt es schmackhafte hawaiianische Bowls, Pizzas bekommt man daneben und ein ehemaliges asiatisches Lokal steht mittlerweile leer.

Auch das Theater in der Josefstadt ist sehr mit Ödön von Horvath verbunden. Dort wurden seine Stücke „Geschichten aus dem Wiener Wald“, „Jugend ohne Gott“ und „Kasimir und Karoline“ aufgeführt. Im Theater in der Josefstadt wurde auch Horvaths verschollenes Stück „Niemand“ am 1. September 2016 uraufgeführt wurde. Das von Horvath als Tragödie bezeichnete Stück behandelt die Geschichte der unterschiedlichen BewohnerInnen eines Mietshauses und dessen Besitzer, sowie deren Konflikte und Einzelschicksale.

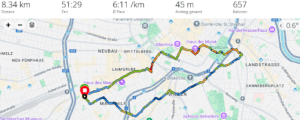

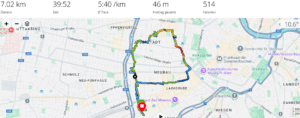

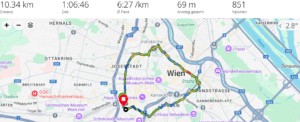

Der Ödön von Horvath Lauf:

Felix Braun war das erste Kind von Karoline Braun und dem späteren Aufsichtsratspräsidenten der Ankerbrotfabrik Eduard Braun. Bereits im Gymnasium zeigte ihm sein Deutschlehrer den Weg zu seinem späteren Beruf. Erste Gedichte folgten bereits während des Studiums in diversen Zeitungen. Auch seinen ersten Roman hatte er bald fertig, doch er entschied sich vorerst doch für den Beruf als Journalist. Mit seiner schriftstellerischen Tätigkeit hatte er schon während des ersten Weltkriegs Erfolg, und trotzdem entschied er sich oft auch für eine Festanstellung. So nahm er 1918 den Beruf als Lektor im Münchner Verlag von Georg Müller an. Dort verkehrte er mit literarischen Größen wie Hans Carossa, Thomas Mann oder Rainer Maria Rilke.

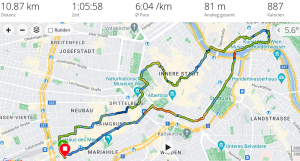

Felix Braun war das erste Kind von Karoline Braun und dem späteren Aufsichtsratspräsidenten der Ankerbrotfabrik Eduard Braun. Bereits im Gymnasium zeigte ihm sein Deutschlehrer den Weg zu seinem späteren Beruf. Erste Gedichte folgten bereits während des Studiums in diversen Zeitungen. Auch seinen ersten Roman hatte er bald fertig, doch er entschied sich vorerst doch für den Beruf als Journalist. Mit seiner schriftstellerischen Tätigkeit hatte er schon während des ersten Weltkriegs Erfolg, und trotzdem entschied er sich oft auch für eine Festanstellung. So nahm er 1918 den Beruf als Lektor im Münchner Verlag von Georg Müller an. Dort verkehrte er mit literarischen Größen wie Hans Carossa, Thomas Mann oder Rainer Maria Rilke. Im Jahr 1927 erschien Brauns größtes Werk, der tausendseitige Roman „Agnes Altkircher“ über den Zusammenbruch der Donaumonarchie. 1939 flüchtete Felix Braun vor den Nationalsozialisten ins englische Exil, wohin ihn seine Schwester und seine Stiefmutter begleiteten. In England konnte er auf seine langjährige Lehrerfahrung zurückgreifen und wurde Volkshochschul-Dozent für Kunstgeschichte und Literatur in Durham, Oxford, Liverpool und London. Nach seiner Rückkehr nach Österreich im Jahr 1951 wurde er Dozent für Kunstgeschichte, Theater und dramatische Kunst am Reinhardt-Seminar. In der Nachkriegszeit erschienen auch zwei bis heute populäre Buchtitel, wo Braun allerdings als Herausgeber fungierte: „Der tausendjährige Rosenstrauch“ (Wien 1949) und „Die Lyra des Orpheus“ (Wien 1952). Von Brauns Freundschaften wie etwa zu Stefan Zweig erfährt man in seiner Autobiografie „Das Licht der Welt“ sowie in dem Band „Zeitgefährten“.

Im Jahr 1927 erschien Brauns größtes Werk, der tausendseitige Roman „Agnes Altkircher“ über den Zusammenbruch der Donaumonarchie. 1939 flüchtete Felix Braun vor den Nationalsozialisten ins englische Exil, wohin ihn seine Schwester und seine Stiefmutter begleiteten. In England konnte er auf seine langjährige Lehrerfahrung zurückgreifen und wurde Volkshochschul-Dozent für Kunstgeschichte und Literatur in Durham, Oxford, Liverpool und London. Nach seiner Rückkehr nach Österreich im Jahr 1951 wurde er Dozent für Kunstgeschichte, Theater und dramatische Kunst am Reinhardt-Seminar. In der Nachkriegszeit erschienen auch zwei bis heute populäre Buchtitel, wo Braun allerdings als Herausgeber fungierte: „Der tausendjährige Rosenstrauch“ (Wien 1949) und „Die Lyra des Orpheus“ (Wien 1952). Von Brauns Freundschaften wie etwa zu Stefan Zweig erfährt man in seiner Autobiografie „Das Licht der Welt“ sowie in dem Band „Zeitgefährten“.

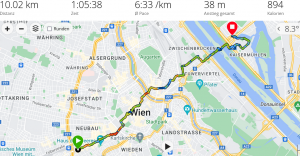

Nachdem Adalbert Stifter das Stiftsgymnasium Kremsmünster besuchte, begann er 1826 ein Studium der Rechte in Wien. Das Studium finanzierte er sich als Hauslehrer. Aufgrund einer unglücklichen Liebesbeziehung, die er mit Alkohol zu verdrängen versuchte, musste er sein Studium abbrechen. Da er immer öfters in finanziellen Schwierigkeiten steckte, musste er seinen Verleger um Vorschüsse bitten. Ab 1851 wurde er aber sogar Schulrat in Linz und später Hofrat. Diesen Posten erhielt er aufgrund seinen guten Beziehungen zu Metternich, da er seinen Sohn Richard drei Jahre als Hauslehrer unterrichtet hatte.

Nachdem Adalbert Stifter das Stiftsgymnasium Kremsmünster besuchte, begann er 1826 ein Studium der Rechte in Wien. Das Studium finanzierte er sich als Hauslehrer. Aufgrund einer unglücklichen Liebesbeziehung, die er mit Alkohol zu verdrängen versuchte, musste er sein Studium abbrechen. Da er immer öfters in finanziellen Schwierigkeiten steckte, musste er seinen Verleger um Vorschüsse bitten. Ab 1851 wurde er aber sogar Schulrat in Linz und später Hofrat. Diesen Posten erhielt er aufgrund seinen guten Beziehungen zu Metternich, da er seinen Sohn Richard drei Jahre als Hauslehrer unterrichtet hatte.  Gegen Ende der 1850er Jahre verschlechterte sich der Gesundheitszustand von Adalbert Stifter schwer. Er nutzte öfters Kuraufenthalte und konnte auch seinen Lehrberuf nicht mehr ausüben. Stifter galt auch als übermäßiger Esser und Trinker, was seiner Gesundheit auch schadete. Von einem Wiener Freund ließ er sich regelmäßig Lahners Frankfurter Würstel senden. Stifter hat für gewöhnlich täglich sechs Mahlzeiten gegessen und es kam nicht selten vor, dass sein zweites Frühstück bereits ein Schnitzel mit Erdäpfelsalat war. Aufgrund einer Leberzirrhose fügte er sich in einem Spital eine Schnittwunde zu, durch die er letztendlich verstorben ist.

Gegen Ende der 1850er Jahre verschlechterte sich der Gesundheitszustand von Adalbert Stifter schwer. Er nutzte öfters Kuraufenthalte und konnte auch seinen Lehrberuf nicht mehr ausüben. Stifter galt auch als übermäßiger Esser und Trinker, was seiner Gesundheit auch schadete. Von einem Wiener Freund ließ er sich regelmäßig Lahners Frankfurter Würstel senden. Stifter hat für gewöhnlich täglich sechs Mahlzeiten gegessen und es kam nicht selten vor, dass sein zweites Frühstück bereits ein Schnitzel mit Erdäpfelsalat war. Aufgrund einer Leberzirrhose fügte er sich in einem Spital eine Schnittwunde zu, durch die er letztendlich verstorben ist.

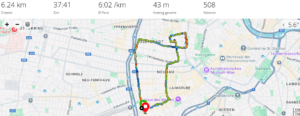

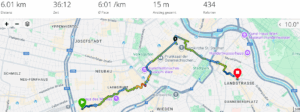

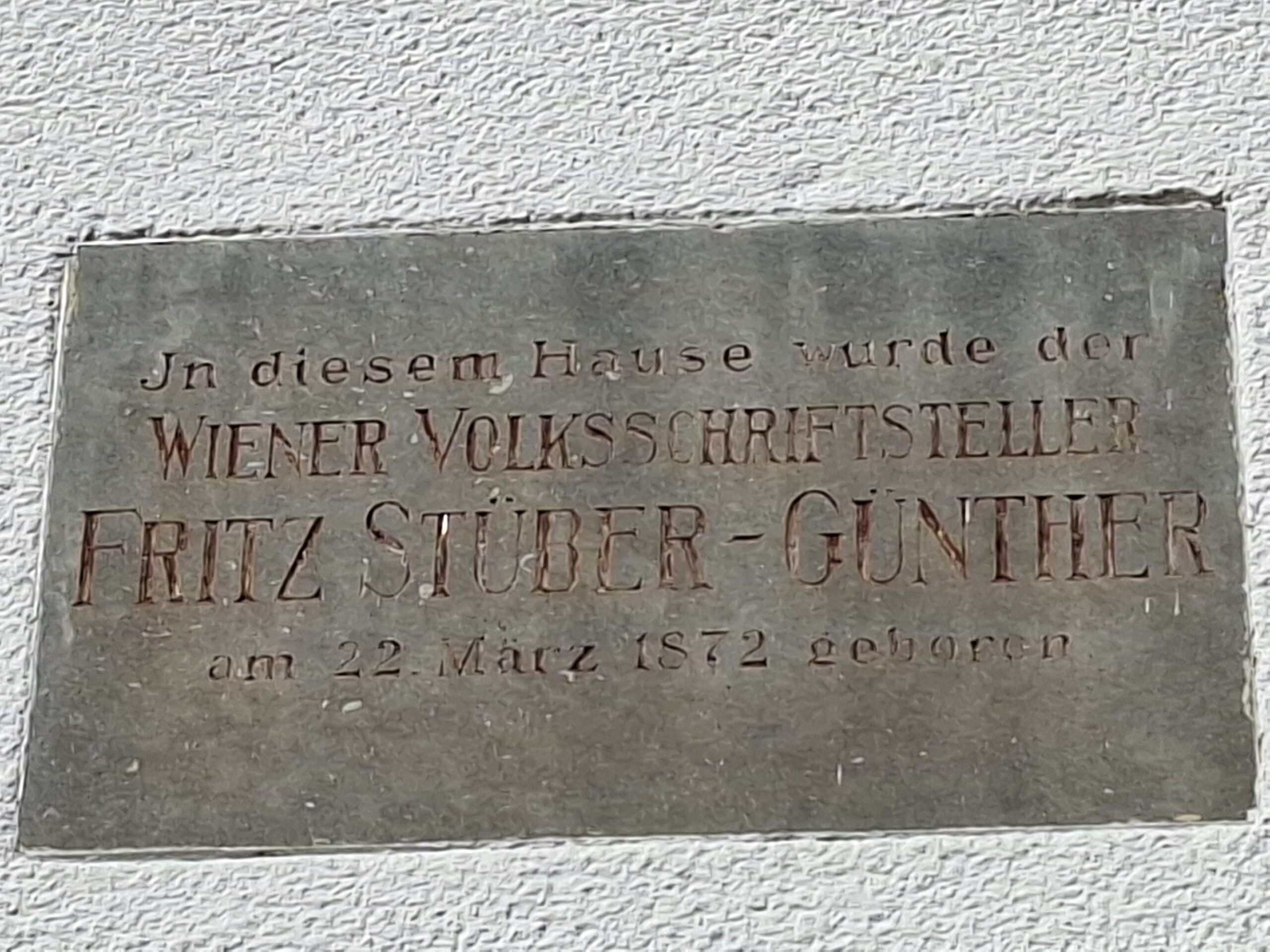

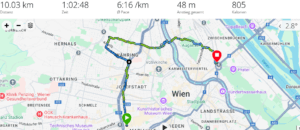

Heute mal ein kurzer Mittagslauf zwischendurch nach Meidling und zurück auf den Spuren des österreichischen Schriftstellers Fritz Stüber-Gunther, der in der Arndtgasse 82 geboren wurde. Stüber-Gunther wurde Finanzbeamter und brachte es bis zum Rechnungshofpräsident. Nebenbei widmete er sich seiner schriftstellerischen Tätigkeit. Er gehörte zu diesen Volksschriftstellern, die eine ausgesprochene Wiener Tradition darstellen und das Leben des Durchschnittswieners schildern.

Heute mal ein kurzer Mittagslauf zwischendurch nach Meidling und zurück auf den Spuren des österreichischen Schriftstellers Fritz Stüber-Gunther, der in der Arndtgasse 82 geboren wurde. Stüber-Gunther wurde Finanzbeamter und brachte es bis zum Rechnungshofpräsident. Nebenbei widmete er sich seiner schriftstellerischen Tätigkeit. Er gehörte zu diesen Volksschriftstellern, die eine ausgesprochene Wiener Tradition darstellen und das Leben des Durchschnittswieners schildern. Mit Ironie und Sarkasmus erzählte er das Leben in und rund um Wien. Die Geschichten sind meist heiter, aber mit einer gewissen Sozialkritik. Diese Wiener Skizzen sind meistens im Neuen Wiener Tagesblatts und der „Volkszeitung“ herausgegeben.

Mit Ironie und Sarkasmus erzählte er das Leben in und rund um Wien. Die Geschichten sind meist heiter, aber mit einer gewissen Sozialkritik. Diese Wiener Skizzen sind meistens im Neuen Wiener Tagesblatts und der „Volkszeitung“ herausgegeben.

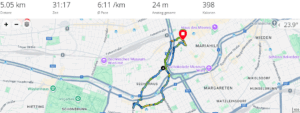

Else Feldmann wuchs in ärmlichen Verhältnissen in einer kinderreichen jüdischen Familie in der Wiener Brigittenau in der Staudingergasse 9 auf, wo es auch eine Gedenktafel zu ihrem ersten Roman „Löwenzahn, eine Kindheit“ gibt. Else Feldmann besuchte eine Armenschule und musste später aufgrund der Arbeitslosigkeit ihrers Vaters ihre Ausbildung abbrechen um als Fabriksarbeiterin zum Unterhalt der Familie beitragen.

Else Feldmann wuchs in ärmlichen Verhältnissen in einer kinderreichen jüdischen Familie in der Wiener Brigittenau in der Staudingergasse 9 auf, wo es auch eine Gedenktafel zu ihrem ersten Roman „Löwenzahn, eine Kindheit“ gibt. Else Feldmann besuchte eine Armenschule und musste später aufgrund der Arbeitslosigkeit ihrers Vaters ihre Ausbildung abbrechen um als Fabriksarbeiterin zum Unterhalt der Familie beitragen. Das Schaffen von Else Feldmann wurde lange Zeit kaum beachtet und erfuhr erst seit den 1990er Jahre vermehrt Aufmerksamkeit. Ihre erste selbstständige Buchveröffentlichung war 1921 der Roman „Löwenzahn – Eine Kindheit“. Die Bezirksvorstehung Brigittenau widmete ihr auf ihrem früheren Wohnhaus in der Staudingergasse 9 eine Gedenktafel, auf der der Buchdeckel des Romans Löwenzahn abgebildet ist. Im Roman Löwenzahn erzählt Else Feldmann die stark autobiografisch gefärbte Geschichte ihrer Kindheit in den 1920er Jahren in Wien. Löwenzahn ist ein berührendes Porträt der damaligen Arbeiterschicht und zeigt auf beeindruckende Weise, wie schwer man hochkommt, wenn man arm ist. Die Ich-Erzählerin Marianne, etwa 12 Jahre alt, lebt mit ihrer schwerkranken Schwester und ihrem ein paar Jahre älteren Bruder in Wien. Vater und Mutter gehen arbeiten, trotzdem lebt die Familie von den Einkünften mehr schlecht als recht.

Das Schaffen von Else Feldmann wurde lange Zeit kaum beachtet und erfuhr erst seit den 1990er Jahre vermehrt Aufmerksamkeit. Ihre erste selbstständige Buchveröffentlichung war 1921 der Roman „Löwenzahn – Eine Kindheit“. Die Bezirksvorstehung Brigittenau widmete ihr auf ihrem früheren Wohnhaus in der Staudingergasse 9 eine Gedenktafel, auf der der Buchdeckel des Romans Löwenzahn abgebildet ist. Im Roman Löwenzahn erzählt Else Feldmann die stark autobiografisch gefärbte Geschichte ihrer Kindheit in den 1920er Jahren in Wien. Löwenzahn ist ein berührendes Porträt der damaligen Arbeiterschicht und zeigt auf beeindruckende Weise, wie schwer man hochkommt, wenn man arm ist. Die Ich-Erzählerin Marianne, etwa 12 Jahre alt, lebt mit ihrer schwerkranken Schwester und ihrem ein paar Jahre älteren Bruder in Wien. Vater und Mutter gehen arbeiten, trotzdem lebt die Familie von den Einkünften mehr schlecht als recht.

Marie von Najmájer wurde in Ungarn geboren, ihre Familie übersiedelte aber nach Wien, als sie 3 Jahre alt war. Der Vater starb, als sie 10 Jahre war, und hinterließ der Frau und der Tochter ein beträchtliches Vermögen. Mutter und Tochter lebten eher zurückgezogen in der Seilerstätte 22. Marie von Najmájer begann bereits im Alter von 11 Jahren von Schiller beeinflusste Gedichte auf deutsch zu schreiben. Später lernte sie Franz Grillparzer kennen, der sie zur Veröffentlichung ihrer Gedichte ermutigte. 1868 erschien dann der erste Gedichtband mit dem Titel „Schneeglöckchen“.

Marie von Najmájer wurde in Ungarn geboren, ihre Familie übersiedelte aber nach Wien, als sie 3 Jahre alt war. Der Vater starb, als sie 10 Jahre war, und hinterließ der Frau und der Tochter ein beträchtliches Vermögen. Mutter und Tochter lebten eher zurückgezogen in der Seilerstätte 22. Marie von Najmájer begann bereits im Alter von 11 Jahren von Schiller beeinflusste Gedichte auf deutsch zu schreiben. Später lernte sie Franz Grillparzer kennen, der sie zur Veröffentlichung ihrer Gedichte ermutigte. 1868 erschien dann der erste Gedichtband mit dem Titel „Schneeglöckchen“. Fortan war Najmájer als freie Schriftstellerin tätig. In journalistischen Texten befasste sie sich mit Bildung und Emanzipation der Frauen, Kunst, Musik und Literatur. 1873 lernte Najmájer die 14 Jahre ältere Dichterin Marie von Ebner-Eschenbach kennen. Von ihrer über 30 Jahre andauernden Freundschaft zeugen ca. 150 Briefe im Nachlass Ebner-Eschenbachs. Beide Frauen wurden 1885 Mitbegründerinnen des Vereins der Schriftstellerinnen und Künstlerinnen in Wien.

Fortan war Najmájer als freie Schriftstellerin tätig. In journalistischen Texten befasste sie sich mit Bildung und Emanzipation der Frauen, Kunst, Musik und Literatur. 1873 lernte Najmájer die 14 Jahre ältere Dichterin Marie von Ebner-Eschenbach kennen. Von ihrer über 30 Jahre andauernden Freundschaft zeugen ca. 150 Briefe im Nachlass Ebner-Eschenbachs. Beide Frauen wurden 1885 Mitbegründerinnen des Vereins der Schriftstellerinnen und Künstlerinnen in Wien.