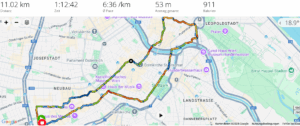

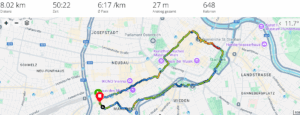

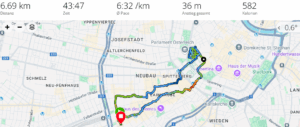

Der heutige Morgenlauf ging durch das graue Wien, diesmal eher locker und langsam unterwegs. Wieder ging es in den dritten Bezirk, wo Walter Absil in der Bechardgasse 16 aufgewachsen ist. Walter Absil war ein österreichischer Holocaust-Überlebender, der nach Kanada ausgewandert ist. Vor dem Marxer-Hof in der Bechardgasse findet man leider keine Gedenktafeln oder Stolpersteine. Seine Eltern sind über das Sammellager Mechelen nach Auschwitz deportiert worden, wo sie gleich nach der Ankunft vergast wurden.

Otto und Margarethe Bondy (der ursprüngliche Nachname von Walter war Bondy) lebten mit ihren Kindern Walter und Lieselotte in einer gutbürgerlichen Wohnung in Wien-Landstraße, Bechardgasse 16. Der Vater betrieb dort eine kleine Firma für Ledergürtel. Sein Sohn Walter beschrieb das Leben seiner Familie in Wien vor 1938 so: „Wir waren eine liberale jüdische ,middle class-family‘. Das frühere Leben in Wien, damals eine der lebendigsten Städte Europas wie Paris oder London, habe ich in angenehmer Erinnerung. Meine Schwester und ich hatten ein Kindermädchen, das mit uns in den Park ging, eine Haushaltshilfe unterstützte meine Mutter.“

Nach dem Anschluss Österreichs an Deutschland verließ die Familie die Stadt Richtung Belgien. Nach der deutschen Invasion in Belgien wurde Walters Schule, die nur jüdische Kinder besuchten, sofort geschlossen. 1942 verhalf der Famile ein Schulfreund von Walter, dessen Vater Kommunist war und Verbindungen zum Widerstand hatte, zu einem Versteck in einem gemieteten Warenlager, das zum Wollgeschäft seiner Mutter gehörte. Schließlich versteckten die Lebruns, wie die Quartiergeber hießen, Otto und Margarethe Bondy sowie deren Kinder. Augusta Absil, die Tante von Frau Lebrun, adoptierte Walter, um ihm die belgische Staatsbürgerschaft zu verschaffen. Aus Walter Bondy wurde nun Walter Siegfried Absil, wegen des Kontaktes zu seiner Wiener Familie lebte er weiter versteckt.

Eines Tages entdeckte Frau Lebruns Vermieter, dass sie den Lagerraum nicht, wie angegeben, als zweites Geschäft nutzte, sondern dort eine Familie versteckt hielt. Der Vermieter verriet die Familie Bondy zwar nicht, sie musste sich allerdings nach einer neuen Unterkunft umsehen. Im September 1943 wurden Otto und Margarethe Bondy im neuen Versteck verhaftet. Ihre Kinder Walter und

Lieselotte waren zu diesem Zeitpunkt zufälligerweise nicht anwesend, was deren Glück war.

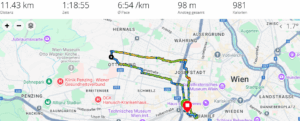

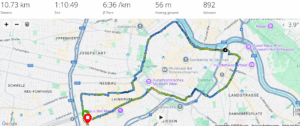

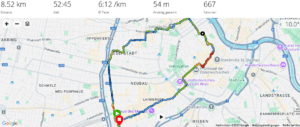

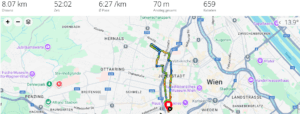

Der Walter Absil Lauf:

Seine Mutter starb 9 Tage nach seiner Geburt und da sein Vater mit der Erziehung überfordert war, schickte dieser ihn mit 16 Jahren in eine Jesuitenschule. Ab April 1776 war Franz von Zahlheim Praktikant und Kanzleianwärter beim Magistrat der Stadt Wien. Man rechnete ihm hohe Karrierechancen an und ab 1783 verdiente er 400 Gulden im Jahr als Beamter. Zuvor arbeitete er aber 8 Jahre als Praktikant ohne Verdienst, musste sich oft wegen Krätze im Spital behandeln lassen und pflegte einen gehobenen Lebensstil. Daher reichte sein Geld oft nicht und er verbrachte viel Zeit in Spelunken und beim Glücksspiel.

Seine Mutter starb 9 Tage nach seiner Geburt und da sein Vater mit der Erziehung überfordert war, schickte dieser ihn mit 16 Jahren in eine Jesuitenschule. Ab April 1776 war Franz von Zahlheim Praktikant und Kanzleianwärter beim Magistrat der Stadt Wien. Man rechnete ihm hohe Karrierechancen an und ab 1783 verdiente er 400 Gulden im Jahr als Beamter. Zuvor arbeitete er aber 8 Jahre als Praktikant ohne Verdienst, musste sich oft wegen Krätze im Spital behandeln lassen und pflegte einen gehobenen Lebensstil. Daher reichte sein Geld oft nicht und er verbrachte viel Zeit in Spelunken und beim Glücksspiel.  Eines Tages entwendete von Zahlheim eine größere Summe von Josefa Ambrokin, um Spitalskosten zu decken. Josefa Ambrokin fiel der Diebstahl nicht auf, doch er beschloss sie zu töten, da er den Diebstahl so verbergen wollte. Er lud Ambrokin in seine Wohnung in die Neutorgasse ein. Später ging sie auf seinen Dachboden um sich etwas auszuleihen. Zusätzlich räumte sie diesen auch auf. Als sie sich über eine Truhe lehnte, attackierte sie Zahlheim von hinten und schnitt ihr die Kehle mit einem Küchenmesser durch.

Eines Tages entwendete von Zahlheim eine größere Summe von Josefa Ambrokin, um Spitalskosten zu decken. Josefa Ambrokin fiel der Diebstahl nicht auf, doch er beschloss sie zu töten, da er den Diebstahl so verbergen wollte. Er lud Ambrokin in seine Wohnung in die Neutorgasse ein. Später ging sie auf seinen Dachboden um sich etwas auszuleihen. Zusätzlich räumte sie diesen auch auf. Als sie sich über eine Truhe lehnte, attackierte sie Zahlheim von hinten und schnitt ihr die Kehle mit einem Küchenmesser durch.

Josef Bratfisch wurde wegen seiner Leibesfülle auch „Nockerl“ genannt und war Leibfiaker des Kronprinzen Rudolf und Wienerlied Sänger. Er war auch für seine gelegentlich auch derben Wiener Lieder bekannt. Erzherzog Rudolf haben diese Lieder sehr gefallen und deshalb machte er ihn auch zum Leibfiaker. Josef Bratfisch ging in die Geschichte ein, weil er Mary Vetsera auf ihrer letzten Fahrt nach Mayerling kutschierte, wo sie sich gemeinsam mit Erzherzog Rudolf dann umbrachte.

Josef Bratfisch wurde wegen seiner Leibesfülle auch „Nockerl“ genannt und war Leibfiaker des Kronprinzen Rudolf und Wienerlied Sänger. Er war auch für seine gelegentlich auch derben Wiener Lieder bekannt. Erzherzog Rudolf haben diese Lieder sehr gefallen und deshalb machte er ihn auch zum Leibfiaker. Josef Bratfisch ging in die Geschichte ein, weil er Mary Vetsera auf ihrer letzten Fahrt nach Mayerling kutschierte, wo sie sich gemeinsam mit Erzherzog Rudolf dann umbrachte. Der Hof ließ sich das Schweigen von Josef Bratfisch über die Umstände der Tragödie von Mayerling viel Geld kosten. Der Kutscher erhielt ein Haus in der Lacknergasse in Hernals und eine Fiakerkonzession. Drei Jahre später starb er allerdings eines natürlichen Todes und er nahm die Umstände über die Tragödie wie versprochen mit ins Grab. Es gab einige Gerüchte über finanzielle Zuwendungen des Hofes an Bratfisch, doch er hinterließ nach seinem Tod beträchtliche Schulden und auf dem Haus in der Lacknergasse lastete eine Hypothek.

Der Hof ließ sich das Schweigen von Josef Bratfisch über die Umstände der Tragödie von Mayerling viel Geld kosten. Der Kutscher erhielt ein Haus in der Lacknergasse in Hernals und eine Fiakerkonzession. Drei Jahre später starb er allerdings eines natürlichen Todes und er nahm die Umstände über die Tragödie wie versprochen mit ins Grab. Es gab einige Gerüchte über finanzielle Zuwendungen des Hofes an Bratfisch, doch er hinterließ nach seinem Tod beträchtliche Schulden und auf dem Haus in der Lacknergasse lastete eine Hypothek.

Politische Vereine durften damals, wenn überhaupt, nur getarnt existieren und so gründete er den Raucherklub Lassalle, der drei Jahre später von der Polizei ausgehoben wird und Schuhmeier in U-Haft kam. Nach seiner Haftentlassung gründete er den nächsten Raucherklub Apollo. Diesmal legt er der Polizei jedoch Statuten zur Gründung eines Arbeiterbildungsvereins vor, die nach einigen Änderungen schlussendlich sogar genehmigt werden. Aus dem „Arbeiterbildungsverein Apollo“, der seinen Sitz in der „Roten Bretze“ in Neulerchenfeld hat, wird schließlich die sozialdemokratische Bezirksorganisation in Ottakring hervorgehen.

Politische Vereine durften damals, wenn überhaupt, nur getarnt existieren und so gründete er den Raucherklub Lassalle, der drei Jahre später von der Polizei ausgehoben wird und Schuhmeier in U-Haft kam. Nach seiner Haftentlassung gründete er den nächsten Raucherklub Apollo. Diesmal legt er der Polizei jedoch Statuten zur Gründung eines Arbeiterbildungsvereins vor, die nach einigen Änderungen schlussendlich sogar genehmigt werden. Aus dem „Arbeiterbildungsverein Apollo“, der seinen Sitz in der „Roten Bretze“ in Neulerchenfeld hat, wird schließlich die sozialdemokratische Bezirksorganisation in Ottakring hervorgehen.