Bei meinem heutigen Morgenlauf war ich auf den Spuren der völlig vergessenen Forscherin Leonore Brecher, die heute ihren 139. Geburtstag gehabt hätte. Leonore Brecher wurde im rumänischen Botosani geboren. Da kurz nach ihrer Matura ihre Eltern starben, begann sie erst viele Jahre später mit dem Studium der Naturwissenschaften an der Universität Czernowitz.

Bald nach dem Wechsel nach Wien arbeitete Leonore Brecher ab 1915 am Vivarium mit. Das Vivarium war eines der fortschrittlichsten Forschungsstätten, die Österreich im 20. Jahrhundert hatte. Gegründet wurde das Vivarium von drei jüdischen Wissenschaftlern: dem jungen Zoologen Hans Przibram und den beiden Botanikern Wilhelm Figdor und Leopold von Portheim, die ihr Privatv in damals modernste Laborinfrastruktur steckten, um große Fragen der Biologie experimentell zu beantworten. Das Vivarium befand sich am Beginn der Prater Hauptallee und wurde 1945 zerstört. Der heute bekannteste Forscher des Vivariums war der Zoologe Paul Kammerer (der „Krötenküsser“), der an Amphibien die Erblichkeit erworbener Eigenschaften zu beweisen suchte. Im Vivarium konnten auch viele Frauen forschen und eine von diesen war Leonore Brecher. Ihre wahre Leidenschaft war die Forschung. Im Vivarium arbeitete sie zuerst als unbezahlte Assistentin Hans Przibrams an der Frage, ob und wie sich die Puppen von Kohlweißlingen, aber auch Ratten farblich an ihre Umwelt anpassen.

Irgendwann wurde Brecher von ihren Verwandten nicht mehr unterstützt und sie versuchte eine Anstellung an der Akademie der Wissenschaften zu bekommen, was ihr jedoch misslang. Leider konnte sie nur mit privaten Stiftungsgeldern weiter finanziert werden. Auch im Volksheim Ottakring hält sie mehrere Biologie-Kurse ab.

Ende 1923 beantragte sie die Habilitation an der Universität Wien und konnte zu diesem Zeitpunkt bereits mehr als 20 Veröffentlichungen vorweisen. Sie ist eine der am fleißigsten publizierenden Biologinnen ihrer Zeit, davon kann sie aber nicht leben. Im Juni 1926 kam es dann endlich zur ersten Sitzung der Habilitationskommission, was eine Farce war. Ihr Mentor Hans Przibram setzt sich für Brecher ein, doch gegen die antisemitische Kommissionsmehrheit ist er chancenlos. Laut der Kommission sei Brecher „nicht geeignet, mit den Studenten zu verkehren“ und würde nicht die entsprechende Autorität haben.

Später wechselte sie nach Berlin und Kiel, doch mit der Machtübernahme der Nazis muss sie zurück nach Wien, wo sie wieder am Vivarium arbeitet. Nach dem Anschluss wird sie so wie weitere 15 Mitarbeiter aus rassistischen Gründen entlassen und erhält keinen Zutritt mehr zum Vivarium. Kurze Zeit später schaffte es Leonore Brecher nach Cardiff zu emigrieren. Der dortige Forschungsaufenthalt war aber unbezahlt und ihre Lage wurde immer verzweifelter.

In ihren letzten Lebensjahren unterrichtete sie an einer jüdischen Volks- und Mittelschule in der Kleinen Sperlgasse 2A eine Klasse körperbehinderter Kinder und bemühte sich verzweifelt um eine Arbeits- und Unterstützungsmöglichkeit im Ausland. Ihre letzte Wohnung befand sich in der Rembrandtstraße 32, wo es viele Sammelwohnungen gab. Von dort wird sie am 14. September 1942 ins Vernichtungslager aly Trostinec deportiert und dort vier Tage später ermordet.

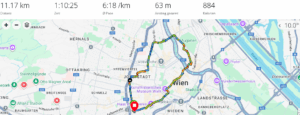

Der Leonore Brecher Lauf: