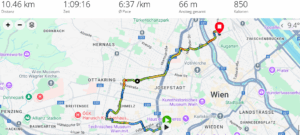

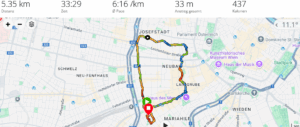

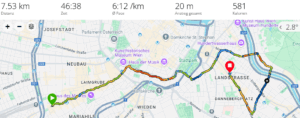

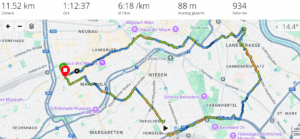

6:30 Uhr ist die perfekte Zeit am Wochenende mit einem Lauf zu beginnen. Temperaturen waren sehr fein, morgen kannst wegen dem VCM eh nur mehr zuschauen, und selbst nicht mehr laufen. Heute war’s etwas langsamer, vor allem in der ersten Hälfte. Es ging über die Schmelz, Ottakring nach Brigittenau auf den Spuren des A. Hartleben’s Verlag.

Bereits im Alter von 21 Jahren bat Konrad Adolf Hartleben den Pester Stadtrat, um das Recht, Buchhändler zu werden, weil er erkannt hatte, dass es dort nicht genügend Buchhändler gebe und es an guten ausländischen Büchern mangele. 1844 verlegte er den Hauptsitz des Verlags allerdings nach Wien.

A. Hartleben’s Verlag erlangte um die Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert Popularität durch seine Übersetzungen Jules Vernes, Alexandre Dumas und Erzählungen von Peter Rosegger. Die Belletristik und Reisebeschreibungen wurde jedoch reduziert. Der Verlag wurde 1802 von Konrad Adolf Hartleben gegründet und der Firmengründer leitete diesen bis 1863.

Adolf Hartleben, der Großneffe des Gründers, erbte den Verlag und führte diesen weiter bis 1869. Adolf Hartleben engagiert als Branchenneuling 1864 den jungen Eugen Marx aus Leipzig, den er während seiner Ausbildung zum Buchhändler kennengelernt hatte.

Zwischen 1869 und 1918 leitete dann Eugen Mark den Verlag. Der Standort befand sich damals in der Walfischgasse 1/Ecke Kärntner Straße. In den Jahren des Ersten Weltkriegs herrschte großer Mangel an männlichen Arbeitskräften, so dass sämtliche Aufgaben des Geschäftsbetriebs von den Senioren und Frauen übernommen werden mussten und die Produktion bald völlig unterblieb.

Von 1918 bis 1947 übernahm Richard Marx den Verlag von seinem Vater. Im Jahre 1932 übernimmt die Firma A. Hartleben alle Geschäftsanteile der „Wilhelm Frick Ges. m.b.H.“ und zieht von der Singerstraße 12 in die ehemaligen Räumlichkeiten der Firma Frick nach Wien, Graben 27.

1947 wird die Einzelfirma A. Hartleben wird in die A. Hartleben offene Handelsgesellschaft umgewandelt. 1950 treten Walter Rob sowie Hilde Marx, Tochter des Richard Marx, ein, welche 1952 die Gesellschaft wieder verlässt. Richard Marx sollte noch bis 1959 im Unternehmen tätig sein, als er noch vor seiner Pensionierung unerwartet stirbt.

Im Jahr 2000 übernahm Marion Unger-Rob, die Tochter von Walter Rob, die Gesamtleitung des Unternehmens. 2007 endet die Einflussnahme der Familie Rob in der Hütteldorfer Straße 114.

Im Jahr 2000 übernahm Marion Unger-Rob, die Tochter von Walter Rob, die Gesamtleitung des Unternehmens. 2007 endet die Einflussnahme der Familie Rob in der Hütteldorfer Straße 114.

Das Ladengeschäft der Buchhandlung in der Hütteldorfer Straße in Penzing wurde noch bis zum Juni 2009 vom neuen Inhaber Markus Duran mit Gründung der HERA A. Hartleben GmbH weitergeführt und dann geschlossen. Der Filialname existiert seitdem weiter als HERA A. Hartleben GmbH in der Othmargasse 25 in 1200 Wien.

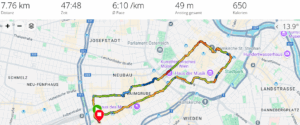

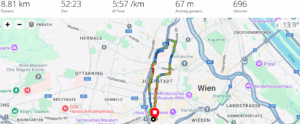

Der Konrad Adolf Hartleben Lauf:

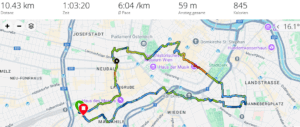

Anton Joseph Stein wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf. Er unterrichtete an mehreren Gymnasien wie beispielsweise bei den Piaristen und in St. Anna. Seine Schüler waren u. a. Anton Alexander Graf Auersperg, Johann Ludwig Deinhardstein, Johann Gabriel Seidl, Ludwig Halirsch, Friedrich Halm, Eduard von Badenfeld, Franz Grillparzer, Eduard von Bauernfeld, Nikolaus Lenau und Johann Nepomuk Nestroy, die er in lateinischer und vor allem griechischer Sprache und Literatur unterrichtete.

Anton Joseph Stein wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf. Er unterrichtete an mehreren Gymnasien wie beispielsweise bei den Piaristen und in St. Anna. Seine Schüler waren u. a. Anton Alexander Graf Auersperg, Johann Ludwig Deinhardstein, Johann Gabriel Seidl, Ludwig Halirsch, Friedrich Halm, Eduard von Badenfeld, Franz Grillparzer, Eduard von Bauernfeld, Nikolaus Lenau und Johann Nepomuk Nestroy, die er in lateinischer und vor allem griechischer Sprache und Literatur unterrichtete.  Anton Joseph Stein fehlte es nie an derben und witzigen Einfällen. Als einer seiner Studenten nach abgelegter schlechter Prüfung davonrannte und die Tür heftig zuschlug, rief er ihm nach: „Dem ist der Stein zu hart, drum will er den Zorn an Holz auslassen.“

Anton Joseph Stein fehlte es nie an derben und witzigen Einfällen. Als einer seiner Studenten nach abgelegter schlechter Prüfung davonrannte und die Tür heftig zuschlug, rief er ihm nach: „Dem ist der Stein zu hart, drum will er den Zorn an Holz auslassen.“

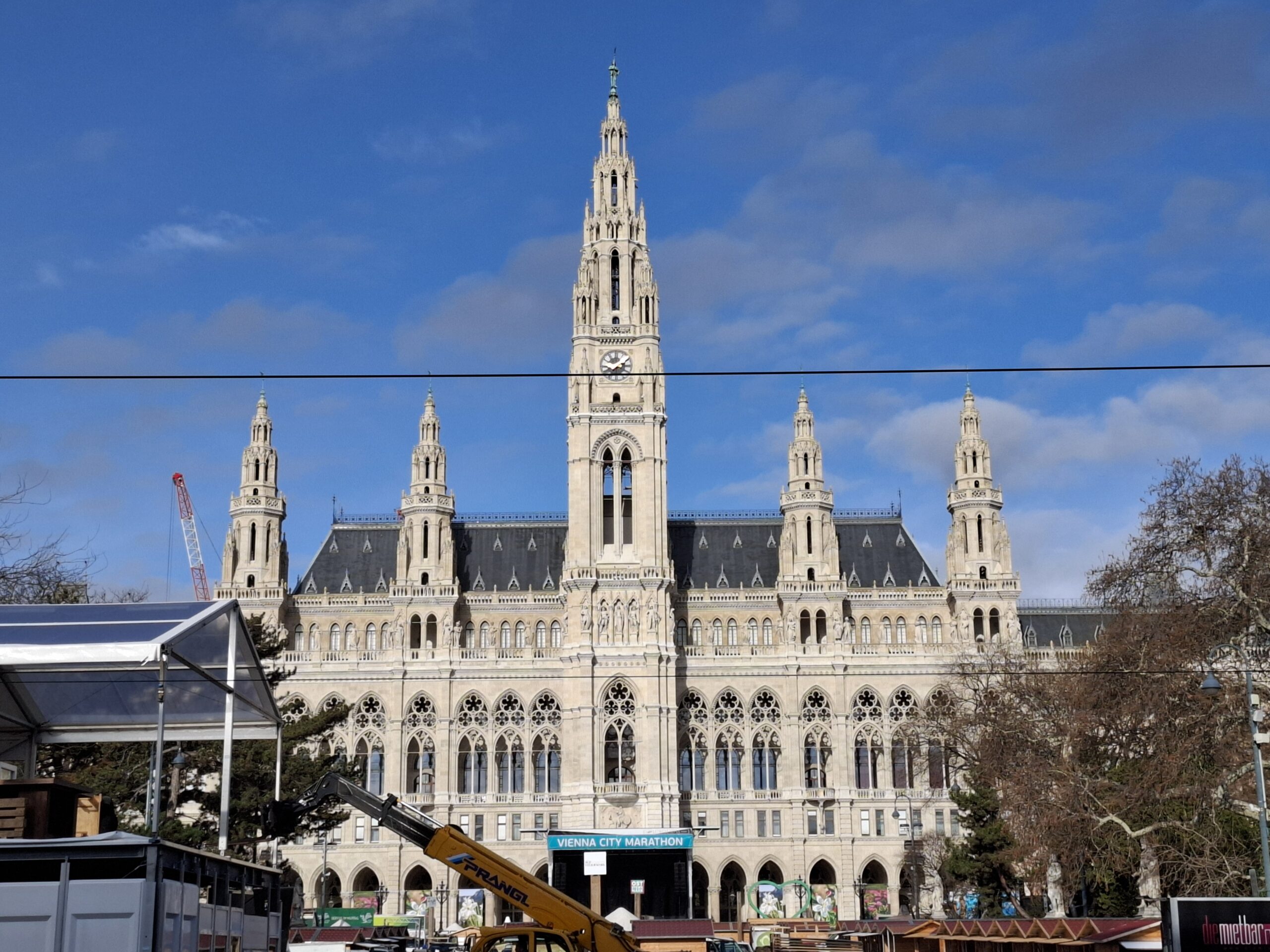

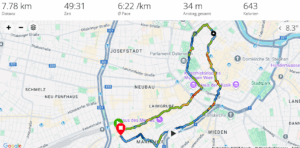

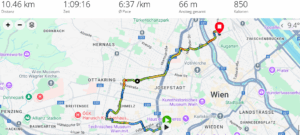

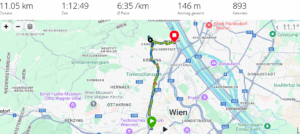

Ein lockerer Lauf mit einigen Höhenmetern nach Grinzing. Erstmals über den Grinzinger Steig, das war ein knackiger Anstieg. Am Schreiberweg 65 wohnte jedenfalls der Kammerschauspieler Ferdinand Maierhofer. Zuerst hatte er eine Ausbildung zum Buchbinder erhalten, doch schon mit 17 Jahren kam er erstmals zur Bühne. Zuerst kam er zum Ensemble der Josefstadt, danach zum Carlstheater und später aufs Burgtheater, wo er bis 1960 als Charakterkomiker wirkte.

Ein lockerer Lauf mit einigen Höhenmetern nach Grinzing. Erstmals über den Grinzinger Steig, das war ein knackiger Anstieg. Am Schreiberweg 65 wohnte jedenfalls der Kammerschauspieler Ferdinand Maierhofer. Zuerst hatte er eine Ausbildung zum Buchbinder erhalten, doch schon mit 17 Jahren kam er erstmals zur Bühne. Zuerst kam er zum Ensemble der Josefstadt, danach zum Carlstheater und später aufs Burgtheater, wo er bis 1960 als Charakterkomiker wirkte.

Im Jahr 2000 übernahm Marion Unger-Rob, die Tochter von Walter Rob, die Gesamtleitung des Unternehmens. 2007 endet die Einflussnahme der Familie Rob in der Hütteldorfer Straße 114.

Im Jahr 2000 übernahm Marion Unger-Rob, die Tochter von Walter Rob, die Gesamtleitung des Unternehmens. 2007 endet die Einflussnahme der Familie Rob in der Hütteldorfer Straße 114.