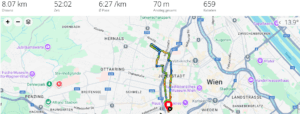

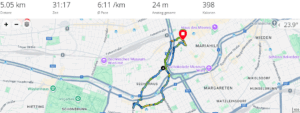

Nach mehr als einer Woche endlich wieder einmal eine Laufrunde an einem regnerischen und nassen Tag. Es war aber glücklicherweise nur leichter Regen, daher war’s zum Aushalten. Diesmal ging’s über den Gürtel nach Döbling rauf, wo in der Reimersgasse die Psychologin Brigitte Rollett wohnte, die heute 91 Jahre alt geworden wäre. Sie ist allerdings im Alter von 89 Jahren letztes Jahr im Februar verstorben.

Brigitte Rollett war bis ins hohe Alter als Eintwicklungspsychologin, Familienforscherin und Mitbegründerin der Österreichischen Gesellschaft für Psychologie an der Universität Wien tätig. In den 60er und 70er Jahren war sie oftmals die einzige Frau in der von männlichen Ordinarien beherrschten Universitätslandschaft. Als alleinerziehende Mutter von vier Kindern musste sie außerdem auch Familie und Beruf gut miteinander vereinbaren.

Brigitte Rollett war bis ins hohe Alter als Eintwicklungspsychologin, Familienforscherin und Mitbegründerin der Österreichischen Gesellschaft für Psychologie an der Universität Wien tätig. In den 60er und 70er Jahren war sie oftmals die einzige Frau in der von männlichen Ordinarien beherrschten Universitätslandschaft. Als alleinerziehende Mutter von vier Kindern musste sie außerdem auch Familie und Beruf gut miteinander vereinbaren.

Bis Ende 2023 war die 2003 emeritierte Wissenschafterin in Forschungsprojekten und Tagungen aktiv. Geboren wurde sie in Graz und dort studierte sie auch Psychologie, Pädagogik und Philosophie. 1979 wurde sie Leiterin der Abteilung für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie am Institut für Psychologie der Uni Wien.

Rollett setzte sich über viele Jahrzehnte hinweg mit dem Thema Autismus und vor allem mit Bildung, Lernen und Motivation auseinander. Beispielsweise prägte sie den Begriff „Anstengungsvermeidung“. Gemeint ist damit ein aktives Einsetzen von Vermeidungsstrategien gegenüber Anforderungen, die die Umwelt an eine Person stellt. Aus ihrer Forschungsarbeit geht nicht nur der breit eingesetzte Anstrengungsvermeidungstest (AVT) hervor, sondern auch eine entsprechende Therapiemethode, mit der die Lernstörung behandelt werden kann. Rollett war auch Präsidentin der 1977 gegründeten Gesellschaft gegen Sekten und Kultgefahren. In diesem Zusammenhang warnte sie vor dem Gefährdungspotenzial etwa für junge Menschen. ( https://kurier.at/wissen/gesundheit/entwicklungspsychologie-brigitte-rollett-sekten-sektengefahren-autismus-anstrengungsvermeidung/402774304 )

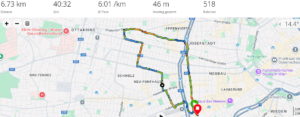

Der Brigitte Rollett Lauf:

Turhan Bey starb heute vor 13 Jahren im Alter von 90 Jahren in seiner Villa in der Paradisgasse in Wien Döbling. Geboren ist er in einem großen Haus in der Hietzinger Kupelwiesergasse als Sohn eines türkischen Diplomaten. Seine Mutter war Jüdin aus der damaligen Tschechoslowakei. Mit dem Einmarsch der Nazis wusste seine Mutter bald, als sie die jubelnden Menschenmassen am Heldenplatz sah, dass sie mit ihrem Sohn bald das Land verlassen musste. Sie emigrierten über die Schweiz und Paris in die USA.

Turhan Bey starb heute vor 13 Jahren im Alter von 90 Jahren in seiner Villa in der Paradisgasse in Wien Döbling. Geboren ist er in einem großen Haus in der Hietzinger Kupelwiesergasse als Sohn eines türkischen Diplomaten. Seine Mutter war Jüdin aus der damaligen Tschechoslowakei. Mit dem Einmarsch der Nazis wusste seine Mutter bald, als sie die jubelnden Menschenmassen am Heldenplatz sah, dass sie mit ihrem Sohn bald das Land verlassen musste. Sie emigrierten über die Schweiz und Paris in die USA. Am Ende des Krieges wurde er zum Militärdienst einberufen. Nach 18 Monaten beim Militär hatte sich einiges verändert. Die Universal Studios waren verkauft und als Turhan Bey eine Rolle abgelehnt hatte, wurde sein Vertrag an die Eagle-Lion Studios weiterverkauft, wo er noch einige Filme drehte, bis er plötzlich beschliesst, seine Karriere abzubrechen und nach 10 Jahren wieder mit seiner Familie nach Österreich zurückzukehren.

Am Ende des Krieges wurde er zum Militärdienst einberufen. Nach 18 Monaten beim Militär hatte sich einiges verändert. Die Universal Studios waren verkauft und als Turhan Bey eine Rolle abgelehnt hatte, wurde sein Vertrag an die Eagle-Lion Studios weiterverkauft, wo er noch einige Filme drehte, bis er plötzlich beschliesst, seine Karriere abzubrechen und nach 10 Jahren wieder mit seiner Familie nach Österreich zurückzukehren.

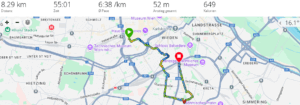

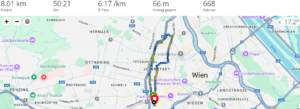

Am 21. Todestag von Johann „Hansi“ Scherz, einem österreichischem Karambolagespieler und Weltmeister, ging’s auf meiner heutigen Laufrunde nach Ottakring. Der Hans’l war ein echtes Wiener Kind aus Ottakring. Sein Vater galt als „Kraftlackl“ und bog im Variete die Eisenstangen des „stärksten Mannes der Welt“ wieder gerade. Er war es auch, der dem Hans’l eine Portion Künstlerblut mit auf den Weg gab. So wurde er zu einem der beliebtesten Showmenschen im Billardzirkus.

Am 21. Todestag von Johann „Hansi“ Scherz, einem österreichischem Karambolagespieler und Weltmeister, ging’s auf meiner heutigen Laufrunde nach Ottakring. Der Hans’l war ein echtes Wiener Kind aus Ottakring. Sein Vater galt als „Kraftlackl“ und bog im Variete die Eisenstangen des „stärksten Mannes der Welt“ wieder gerade. Er war es auch, der dem Hans’l eine Portion Künstlerblut mit auf den Weg gab. So wurde er zu einem der beliebtesten Showmenschen im Billardzirkus.  Johann Scherz zählte fast drei Jahrzehnte lang zu den besten Karambolagespielern der Welt. Er gewann insgesamt 92 nationale Titel, zwei Europameistertitel und einen Weltmeistertitel. Schon sehr früh gewann der Hans’l Scherz im Café Ritter ein Dreiband-Vorgabeturnier. In der Saison 1958/59 spielte Scherz als erster Spieler der Welt alle Dreibandpartien eines Turniers über 1,00. Überraschend war auch die Saison 1960/61, wo Hans bei der ÖM-Dreiband mit bestem GD Letzter wurde. Seine Gegenspieler Engl, Reichert und Weingartner einigen sich aber darauf, Scherz als österreichischen Vertreter zur EM nach Triest zu entsenden, wo er Europameister wurde. Den spektakulärsten Titel errang Hans 1968 bei der WM in Huelva, wo er im Finale gegen Galvez trotz dessen Heimvorteil (das Finale fand in Galvez‘ eigenem Lokal statt) Weltmeister wurde. (

Johann Scherz zählte fast drei Jahrzehnte lang zu den besten Karambolagespielern der Welt. Er gewann insgesamt 92 nationale Titel, zwei Europameistertitel und einen Weltmeistertitel. Schon sehr früh gewann der Hans’l Scherz im Café Ritter ein Dreiband-Vorgabeturnier. In der Saison 1958/59 spielte Scherz als erster Spieler der Welt alle Dreibandpartien eines Turniers über 1,00. Überraschend war auch die Saison 1960/61, wo Hans bei der ÖM-Dreiband mit bestem GD Letzter wurde. Seine Gegenspieler Engl, Reichert und Weingartner einigen sich aber darauf, Scherz als österreichischen Vertreter zur EM nach Triest zu entsenden, wo er Europameister wurde. Den spektakulärsten Titel errang Hans 1968 bei der WM in Huelva, wo er im Finale gegen Galvez trotz dessen Heimvorteil (das Finale fand in Galvez‘ eigenem Lokal statt) Weltmeister wurde. (

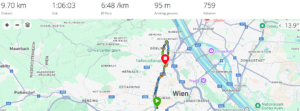

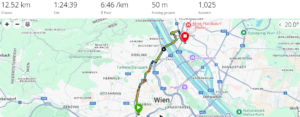

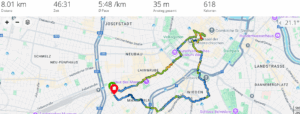

Vor 141 Jahren wurde auf dem Ersten Internationalen Elektrizitätskongress der elektrische Widerstand Ohm als Maßeinheit festgelegt. Dadurch ehrte man den deutschen Physiker Georg Simon Ohm und seine Arbeit. Da es in Floridsdorf tatsächlich eine Ohmgasse gibt, ging es in der Früh vor 6 Uhr über die Donau. Beim Sonnenaufgang bin ich gerade über die Donau gelaufen. Wunderschön. Die Ohmgasse selbst ist jetzt nicht besonders. Dort gibt’s eigentlich nur Gemeindebauten. Wollte dann mit dem 26er zurück zur U6 fahren, entschied mich aufgrund der langen Sonntagsintervalle noch für zusätzliche 2 Kilometer bis zum Spitz.

Vor 141 Jahren wurde auf dem Ersten Internationalen Elektrizitätskongress der elektrische Widerstand Ohm als Maßeinheit festgelegt. Dadurch ehrte man den deutschen Physiker Georg Simon Ohm und seine Arbeit. Da es in Floridsdorf tatsächlich eine Ohmgasse gibt, ging es in der Früh vor 6 Uhr über die Donau. Beim Sonnenaufgang bin ich gerade über die Donau gelaufen. Wunderschön. Die Ohmgasse selbst ist jetzt nicht besonders. Dort gibt’s eigentlich nur Gemeindebauten. Wollte dann mit dem 26er zurück zur U6 fahren, entschied mich aufgrund der langen Sonntagsintervalle noch für zusätzliche 2 Kilometer bis zum Spitz.

Heute morgen war ich auf dem Weg in die Innere Stadt auf den Spuren des Komponisten Franz Xaver Süßmayr, der in der Singerstraße 8 und auf der Seilerstätte 17 wohnte. Bekannt ist er vor allem durch die Vervollständigung des Requiems KV 626 von Wolfgang Amadeus Mozart nach dessen Tod.

Heute morgen war ich auf dem Weg in die Innere Stadt auf den Spuren des Komponisten Franz Xaver Süßmayr, der in der Singerstraße 8 und auf der Seilerstätte 17 wohnte. Bekannt ist er vor allem durch die Vervollständigung des Requiems KV 626 von Wolfgang Amadeus Mozart nach dessen Tod.

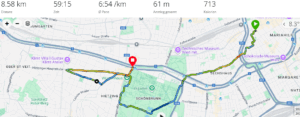

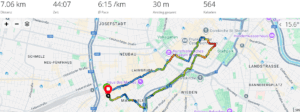

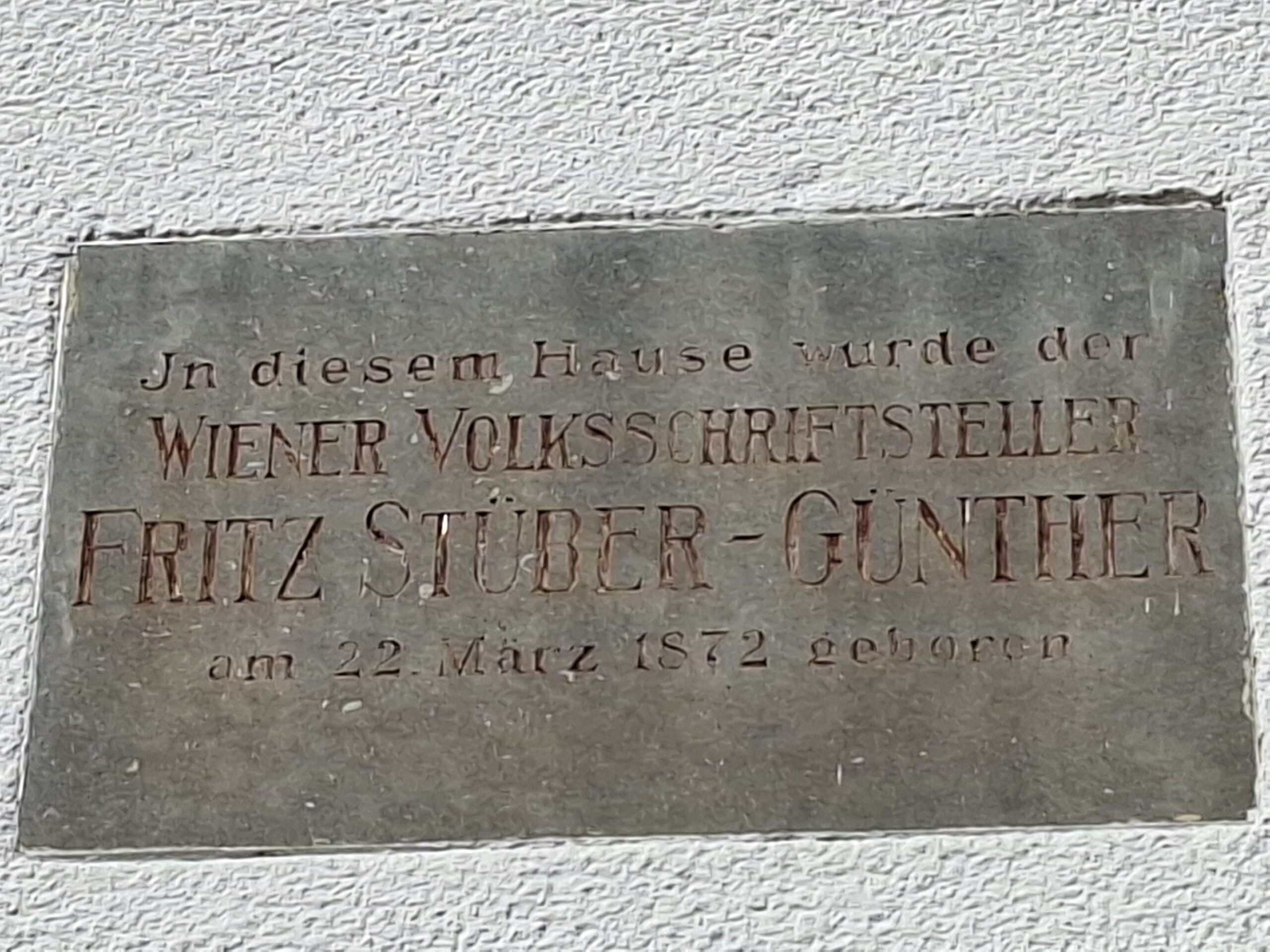

Heute mal ein kurzer Mittagslauf zwischendurch nach Meidling und zurück auf den Spuren des österreichischen Schriftstellers Fritz Stüber-Gunther, der in der Arndtgasse 82 geboren wurde. Stüber-Gunther wurde Finanzbeamter und brachte es bis zum Rechnungshofpräsident. Nebenbei widmete er sich seiner schriftstellerischen Tätigkeit. Er gehörte zu diesen Volksschriftstellern, die eine ausgesprochene Wiener Tradition darstellen und das Leben des Durchschnittswieners schildern.

Heute mal ein kurzer Mittagslauf zwischendurch nach Meidling und zurück auf den Spuren des österreichischen Schriftstellers Fritz Stüber-Gunther, der in der Arndtgasse 82 geboren wurde. Stüber-Gunther wurde Finanzbeamter und brachte es bis zum Rechnungshofpräsident. Nebenbei widmete er sich seiner schriftstellerischen Tätigkeit. Er gehörte zu diesen Volksschriftstellern, die eine ausgesprochene Wiener Tradition darstellen und das Leben des Durchschnittswieners schildern. Mit Ironie und Sarkasmus erzählte er das Leben in und rund um Wien. Die Geschichten sind meist heiter, aber mit einer gewissen Sozialkritik. Diese Wiener Skizzen sind meistens im Neuen Wiener Tagesblatts und der „Volkszeitung“ herausgegeben.

Mit Ironie und Sarkasmus erzählte er das Leben in und rund um Wien. Die Geschichten sind meist heiter, aber mit einer gewissen Sozialkritik. Diese Wiener Skizzen sind meistens im Neuen Wiener Tagesblatts und der „Volkszeitung“ herausgegeben.

Dr. Hermine Hug-Hellmuth war die erste Kinderpsychoanalytikerin der Welt und wurde ein Opfer der Gewalt. Sie war Leiterin der Erziehungsberatungsstelle in Sigmund Freuds psychoanalytischem Ambulatorium. Sie war eine Frau mit einer ungewöhnlichen Karriere: Dissertation über Radioaktivität, Lehrerin und Freudschülerin. Sie hat Freuds Lehre von der frühkindlichen Sexualität mit Beobachtungen und vielbeachteten Publikationen zu belegen versucht. Hauptobjekt ihrer Beobachtungen war ihr Neffe Rudolf Hug. Als ihre Schwester starb, war sie für den Buben verantwortlich. Sie hat ihn überall beobachtet: Wie er nuckelte, wie er urinierte und sie dokumentierte auch seine frühkindlichen Erektionen. Auch seine Träume wurden publiziert. Nachdem Rolf mit 14 Jahren zu stehlen begann, hat sie den Burschen entnervt aus seiner Chemiefachschule gerissen und steckte ihn 1922 in ein Schutzheim für verwahrloste Kinder. Rudolf Hug stellte Geldforderungen, die sie manchmal erfüllte, öfters verweigerte. Auch jüngere Analytiker kritisierten Hermine Hug-Hellmuth immer öfters: Ihre Kinderanalyse sei vor allem eine „Neffen-Analyse“.

Dr. Hermine Hug-Hellmuth war die erste Kinderpsychoanalytikerin der Welt und wurde ein Opfer der Gewalt. Sie war Leiterin der Erziehungsberatungsstelle in Sigmund Freuds psychoanalytischem Ambulatorium. Sie war eine Frau mit einer ungewöhnlichen Karriere: Dissertation über Radioaktivität, Lehrerin und Freudschülerin. Sie hat Freuds Lehre von der frühkindlichen Sexualität mit Beobachtungen und vielbeachteten Publikationen zu belegen versucht. Hauptobjekt ihrer Beobachtungen war ihr Neffe Rudolf Hug. Als ihre Schwester starb, war sie für den Buben verantwortlich. Sie hat ihn überall beobachtet: Wie er nuckelte, wie er urinierte und sie dokumentierte auch seine frühkindlichen Erektionen. Auch seine Träume wurden publiziert. Nachdem Rolf mit 14 Jahren zu stehlen begann, hat sie den Burschen entnervt aus seiner Chemiefachschule gerissen und steckte ihn 1922 in ein Schutzheim für verwahrloste Kinder. Rudolf Hug stellte Geldforderungen, die sie manchmal erfüllte, öfters verweigerte. Auch jüngere Analytiker kritisierten Hermine Hug-Hellmuth immer öfters: Ihre Kinderanalyse sei vor allem eine „Neffen-Analyse“.

Ida von Fleischl-Marxow unterhielt einen Salon, in dem KünstlerInnen, SchriftstellerInnen, Theaterleute und Intellektuelle zusammenkamen, darunter etwa Ferdinand von Saar, den sie förderte, und Franz Grillparzer. Sie war unter anderem befreundet mit der Schauspielerin Julie Rettich, der Schriftstellerin Auguste von Littrow und der Frauenrechtlerin Iduna Laube. Besonders enge Freundschaften pflegte sie mit den Schriftstellerinnen Betty Paoli und Marie von Ebner-Eschenbach.

Ida von Fleischl-Marxow unterhielt einen Salon, in dem KünstlerInnen, SchriftstellerInnen, Theaterleute und Intellektuelle zusammenkamen, darunter etwa Ferdinand von Saar, den sie förderte, und Franz Grillparzer. Sie war unter anderem befreundet mit der Schauspielerin Julie Rettich, der Schriftstellerin Auguste von Littrow und der Frauenrechtlerin Iduna Laube. Besonders enge Freundschaften pflegte sie mit den Schriftstellerinnen Betty Paoli und Marie von Ebner-Eschenbach.

Josef Bratfisch wurde wegen seiner Leibesfülle auch „Nockerl“ genannt und war Leibfiaker des Kronprinzen Rudolf und Wienerlied Sänger. Er war auch für seine gelegentlich auch derben Wiener Lieder bekannt. Erzherzog Rudolf haben diese Lieder sehr gefallen und deshalb machte er ihn auch zum Leibfiaker. Josef Bratfisch ging in die Geschichte ein, weil er Mary Vetsera auf ihrer letzten Fahrt nach Mayerling kutschierte, wo sie sich gemeinsam mit Erzherzog Rudolf dann umbrachte.

Josef Bratfisch wurde wegen seiner Leibesfülle auch „Nockerl“ genannt und war Leibfiaker des Kronprinzen Rudolf und Wienerlied Sänger. Er war auch für seine gelegentlich auch derben Wiener Lieder bekannt. Erzherzog Rudolf haben diese Lieder sehr gefallen und deshalb machte er ihn auch zum Leibfiaker. Josef Bratfisch ging in die Geschichte ein, weil er Mary Vetsera auf ihrer letzten Fahrt nach Mayerling kutschierte, wo sie sich gemeinsam mit Erzherzog Rudolf dann umbrachte. Der Hof ließ sich das Schweigen von Josef Bratfisch über die Umstände der Tragödie von Mayerling viel Geld kosten. Der Kutscher erhielt ein Haus in der Lacknergasse in Hernals und eine Fiakerkonzession. Drei Jahre später starb er allerdings eines natürlichen Todes und er nahm die Umstände über die Tragödie wie versprochen mit ins Grab. Es gab einige Gerüchte über finanzielle Zuwendungen des Hofes an Bratfisch, doch er hinterließ nach seinem Tod beträchtliche Schulden und auf dem Haus in der Lacknergasse lastete eine Hypothek.

Der Hof ließ sich das Schweigen von Josef Bratfisch über die Umstände der Tragödie von Mayerling viel Geld kosten. Der Kutscher erhielt ein Haus in der Lacknergasse in Hernals und eine Fiakerkonzession. Drei Jahre später starb er allerdings eines natürlichen Todes und er nahm die Umstände über die Tragödie wie versprochen mit ins Grab. Es gab einige Gerüchte über finanzielle Zuwendungen des Hofes an Bratfisch, doch er hinterließ nach seinem Tod beträchtliche Schulden und auf dem Haus in der Lacknergasse lastete eine Hypothek.