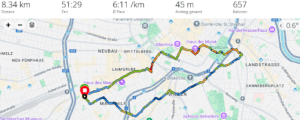

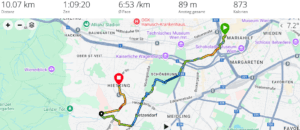

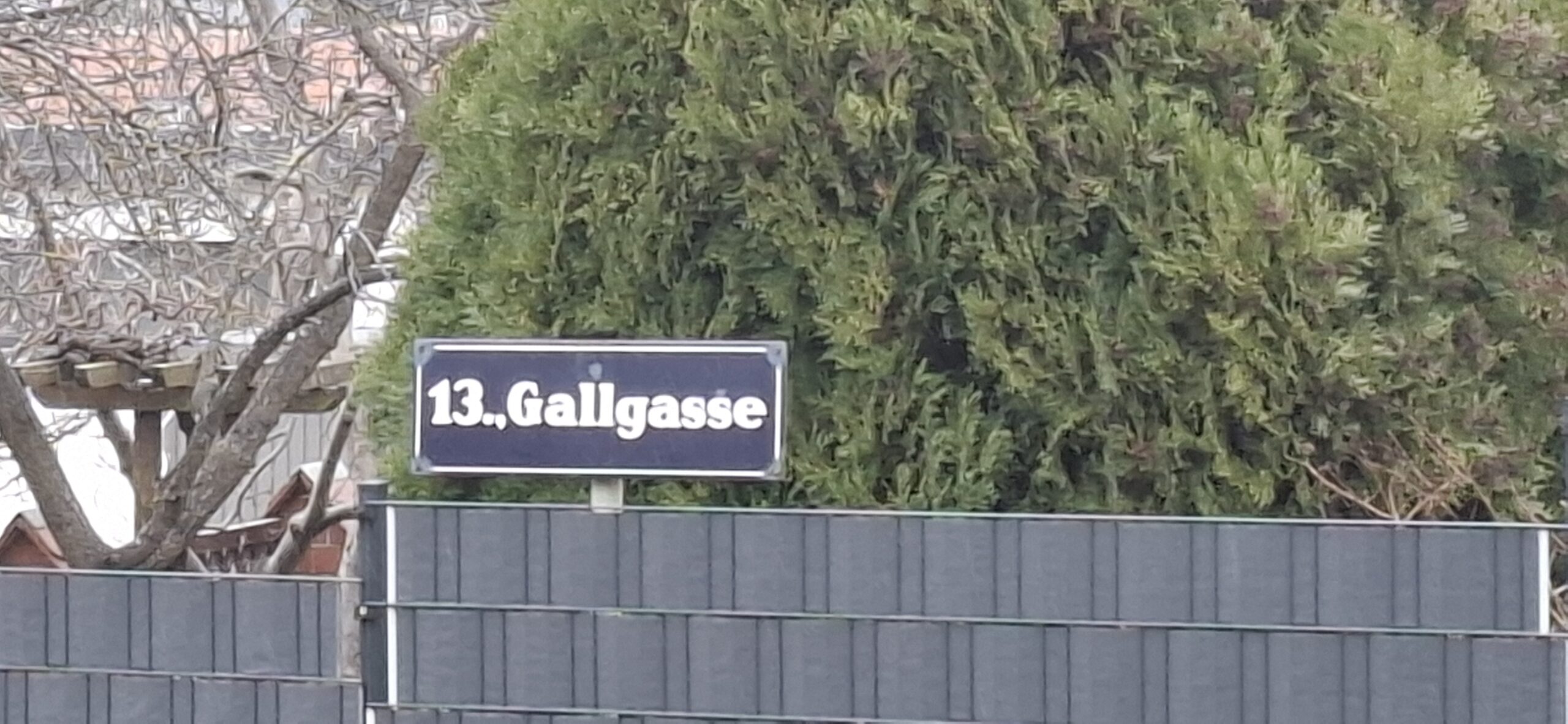

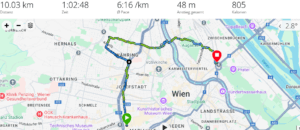

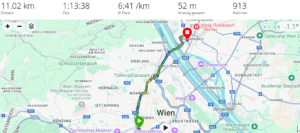

Wieder bewölkt und keine gute Sicht beim heutigen Morgenlauf. Diesmal ging’s über Schönbrunn nach Speising zum ASV 13 Platz und ein bisserl die 60er Strecke zurück. Blöd nur, dass die Gallgasse nach dem Gemeinderat Sebastian Gall benannt wurde, der gerade einmal eine Zeile auf Wikipedia hat und nicht nach dem Fussballer Karl Gall, der seit 1943 in Russland vermisst wird und vermutlich dort im 2. Weltkrieg getötet wurde.

Karl Gall war ein österreichischer Fussballer und Mitglied des Wunderteams. Karl Gall kam vom HAC-Nordstern, bei dem er von 1925 bis 1928 spielte, zur Wiener Austria und galt zu seiner Zeit als ein brillanter Spieler mit überraschenden Einfällen und einem starken Offensivdrang. Der HAC-Nordstern hatte damals seinen Fussballplatz, wo jetzt der Platz des ASV 13 in der Linienamtgasse in Speising ist.

Karl Gall war von seiner Statur seinen Konkurrenten und Mitspielern unterlegen, machte dies jedoch durch seine starke und ausgereifte Technik wett. Mit den Violetten aus Wien feierte er mit den Cupsiegen von 1935 und 1936 und den Mitropacupsiegen von 1933 und 1936 seine größten Erfolge auf Vereinsebene. Sein letztes Spiel war 1942 ein Derby gegen Rapid Wien, danach wurde er in den Kriegsdienst eingezogen und kam an die Ostfront. Am 27. Februar 1943 starb er im Alter von 38 Jahren in Russland durch eine Mine.

In der Zwischenkriegszeit war der Sportplatz in der Linienamtsgasse in Speising der Heimatplatz des Vereines HAC Nordstern. Kriegsbedingt wurden die Spieler immer weniger, und der Verein löste sich auf. Nach dem 2. Weltkrieg trafen sich die Fusballfreunde, unter ihnen wenige Spieler des ehemaligen HAC Nordstern, auf der Hörndlwald-Wiese.

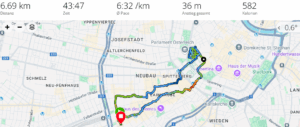

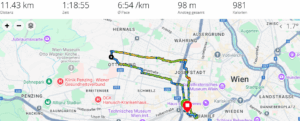

Der Karl Gall Lauf:

Else Feldmann wuchs in ärmlichen Verhältnissen in einer kinderreichen jüdischen Familie in der Wiener Brigittenau in der Staudingergasse 9 auf, wo es auch eine Gedenktafel zu ihrem ersten Roman „Löwenzahn, eine Kindheit“ gibt. Else Feldmann besuchte eine Armenschule und musste später aufgrund der Arbeitslosigkeit ihrers Vaters ihre Ausbildung abbrechen um als Fabriksarbeiterin zum Unterhalt der Familie beitragen.

Else Feldmann wuchs in ärmlichen Verhältnissen in einer kinderreichen jüdischen Familie in der Wiener Brigittenau in der Staudingergasse 9 auf, wo es auch eine Gedenktafel zu ihrem ersten Roman „Löwenzahn, eine Kindheit“ gibt. Else Feldmann besuchte eine Armenschule und musste später aufgrund der Arbeitslosigkeit ihrers Vaters ihre Ausbildung abbrechen um als Fabriksarbeiterin zum Unterhalt der Familie beitragen. Das Schaffen von Else Feldmann wurde lange Zeit kaum beachtet und erfuhr erst seit den 1990er Jahre vermehrt Aufmerksamkeit. Ihre erste selbstständige Buchveröffentlichung war 1921 der Roman „Löwenzahn – Eine Kindheit“. Die Bezirksvorstehung Brigittenau widmete ihr auf ihrem früheren Wohnhaus in der Staudingergasse 9 eine Gedenktafel, auf der der Buchdeckel des Romans Löwenzahn abgebildet ist. Im Roman Löwenzahn erzählt Else Feldmann die stark autobiografisch gefärbte Geschichte ihrer Kindheit in den 1920er Jahren in Wien. Löwenzahn ist ein berührendes Porträt der damaligen Arbeiterschicht und zeigt auf beeindruckende Weise, wie schwer man hochkommt, wenn man arm ist. Die Ich-Erzählerin Marianne, etwa 12 Jahre alt, lebt mit ihrer schwerkranken Schwester und ihrem ein paar Jahre älteren Bruder in Wien. Vater und Mutter gehen arbeiten, trotzdem lebt die Familie von den Einkünften mehr schlecht als recht.

Das Schaffen von Else Feldmann wurde lange Zeit kaum beachtet und erfuhr erst seit den 1990er Jahre vermehrt Aufmerksamkeit. Ihre erste selbstständige Buchveröffentlichung war 1921 der Roman „Löwenzahn – Eine Kindheit“. Die Bezirksvorstehung Brigittenau widmete ihr auf ihrem früheren Wohnhaus in der Staudingergasse 9 eine Gedenktafel, auf der der Buchdeckel des Romans Löwenzahn abgebildet ist. Im Roman Löwenzahn erzählt Else Feldmann die stark autobiografisch gefärbte Geschichte ihrer Kindheit in den 1920er Jahren in Wien. Löwenzahn ist ein berührendes Porträt der damaligen Arbeiterschicht und zeigt auf beeindruckende Weise, wie schwer man hochkommt, wenn man arm ist. Die Ich-Erzählerin Marianne, etwa 12 Jahre alt, lebt mit ihrer schwerkranken Schwester und ihrem ein paar Jahre älteren Bruder in Wien. Vater und Mutter gehen arbeiten, trotzdem lebt die Familie von den Einkünften mehr schlecht als recht.

Politische Vereine durften damals, wenn überhaupt, nur getarnt existieren und so gründete er den Raucherklub Lassalle, der drei Jahre später von der Polizei ausgehoben wird und Schuhmeier in U-Haft kam. Nach seiner Haftentlassung gründete er den nächsten Raucherklub Apollo. Diesmal legt er der Polizei jedoch Statuten zur Gründung eines Arbeiterbildungsvereins vor, die nach einigen Änderungen schlussendlich sogar genehmigt werden. Aus dem „Arbeiterbildungsverein Apollo“, der seinen Sitz in der „Roten Bretze“ in Neulerchenfeld hat, wird schließlich die sozialdemokratische Bezirksorganisation in Ottakring hervorgehen.

Politische Vereine durften damals, wenn überhaupt, nur getarnt existieren und so gründete er den Raucherklub Lassalle, der drei Jahre später von der Polizei ausgehoben wird und Schuhmeier in U-Haft kam. Nach seiner Haftentlassung gründete er den nächsten Raucherklub Apollo. Diesmal legt er der Polizei jedoch Statuten zur Gründung eines Arbeiterbildungsvereins vor, die nach einigen Änderungen schlussendlich sogar genehmigt werden. Aus dem „Arbeiterbildungsverein Apollo“, der seinen Sitz in der „Roten Bretze“ in Neulerchenfeld hat, wird schließlich die sozialdemokratische Bezirksorganisation in Ottakring hervorgehen.

Marie von Najmájer wurde in Ungarn geboren, ihre Familie übersiedelte aber nach Wien, als sie 3 Jahre alt war. Der Vater starb, als sie 10 Jahre war, und hinterließ der Frau und der Tochter ein beträchtliches Vermögen. Mutter und Tochter lebten eher zurückgezogen in der Seilerstätte 22. Marie von Najmájer begann bereits im Alter von 11 Jahren von Schiller beeinflusste Gedichte auf deutsch zu schreiben. Später lernte sie Franz Grillparzer kennen, der sie zur Veröffentlichung ihrer Gedichte ermutigte. 1868 erschien dann der erste Gedichtband mit dem Titel „Schneeglöckchen“.

Marie von Najmájer wurde in Ungarn geboren, ihre Familie übersiedelte aber nach Wien, als sie 3 Jahre alt war. Der Vater starb, als sie 10 Jahre war, und hinterließ der Frau und der Tochter ein beträchtliches Vermögen. Mutter und Tochter lebten eher zurückgezogen in der Seilerstätte 22. Marie von Najmájer begann bereits im Alter von 11 Jahren von Schiller beeinflusste Gedichte auf deutsch zu schreiben. Später lernte sie Franz Grillparzer kennen, der sie zur Veröffentlichung ihrer Gedichte ermutigte. 1868 erschien dann der erste Gedichtband mit dem Titel „Schneeglöckchen“. Fortan war Najmájer als freie Schriftstellerin tätig. In journalistischen Texten befasste sie sich mit Bildung und Emanzipation der Frauen, Kunst, Musik und Literatur. 1873 lernte Najmájer die 14 Jahre ältere Dichterin Marie von Ebner-Eschenbach kennen. Von ihrer über 30 Jahre andauernden Freundschaft zeugen ca. 150 Briefe im Nachlass Ebner-Eschenbachs. Beide Frauen wurden 1885 Mitbegründerinnen des Vereins der Schriftstellerinnen und Künstlerinnen in Wien.

Fortan war Najmájer als freie Schriftstellerin tätig. In journalistischen Texten befasste sie sich mit Bildung und Emanzipation der Frauen, Kunst, Musik und Literatur. 1873 lernte Najmájer die 14 Jahre ältere Dichterin Marie von Ebner-Eschenbach kennen. Von ihrer über 30 Jahre andauernden Freundschaft zeugen ca. 150 Briefe im Nachlass Ebner-Eschenbachs. Beide Frauen wurden 1885 Mitbegründerinnen des Vereins der Schriftstellerinnen und Künstlerinnen in Wien.