Gestern war ich einmal nachmittags laufen, ging sich sonst nicht aus und ich hab wieder einmal gemerkt, dass ich doch ein Morgenläufer bin. Die 11 Kilometer gestern waren doch etwas mühsam am 10. Todestag von Carl Djerassi.

Carl Djerassi war der Sohn eines jüdischen Ärztepaares. Die Kindheit verbrachte er in Bulgarien. Nach der Scheidung der Eltern kehrte die Mutter nach Wien zurück. 1938 floh Carl Djerassi in die USA, , wo ihm Pflegeeltern den Besuch der High School in Newark und der University of Wisconsin ermöglichten. Bereits im Alter von 21 Jahren promovierte er in organischer Chemie. Zunächst war er für die Pharmafirma CIBA tätig, wo ihm die Synthetisierung des Hormons Cortison gelang, wodurch die Massenproduktion ermöglicht wurde. 1951 hatte er die Grundlage für die sogenannte „Antibaby-Pille“ erschaffen. Die Bezeichnungeine selbst lehnte Djerassi ab, weil er die „Pille“ nicht als gegen Babys, sondern für die Frauen gerichtet sah.

In den 1950er Jahren kehrte er immer wieder nach Wien zurück um an Kongressen teilzunehmen. In seinen letzten Lebensjahren nach dem Tod seiner Frau kehrte er öfters nach Wien zurück und hatte hier auch seinen Wohnsitz am Fleischmarkt 26, bzw. auch in der Aspernbrückengasse 5 und in der unteren Donaustraße 13.

Seit März 2012 gibt es im Hof 2 im Alten AKH eine Skulptur des US-amerikanischen Künstlers George Rickey zu bewundern, die von Carl Djerassi gestiftet wurde. Darunter befindet sich auch eine Gedenktafel mit dem Text „1923 geboren – 1938 vertrieben – 2003 versöhnt“.

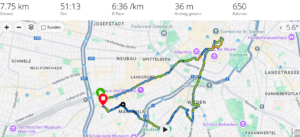

Der Carl Djerassi Lauf: