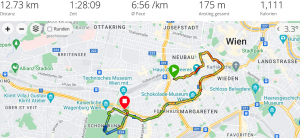

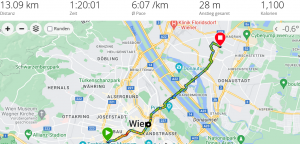

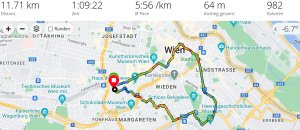

Heute war es wieder etwas kühler, aber angenehme Lauftemperaturen bei klarem Himmel. Es ging am 182. Geburtstag der österreichischen Friseurin Fanny Feifalik über den Spittelberg nach Schönbrunn, und dort zum Abschluss noch viermal zur Gloriette rauf.

Franziska Angerer- Rösler, war die Tochter des bekannten Friseurs Benedict Angerer und der Hebamme Anna von der ansonsten heute leider nichts bekannt ist. Ihr Vater besaß einen Friseurladen in der Burggasse 8 am Spittelberg, wo Fanny auch ihren Beruf lernte. Fanny Feifalik war die wohl berühmteste Friseuse am Wiener Hof und fehlte in keiner Biographie der Kaiserin Sisi. Ihr Vater kreierte die Allongeperücke, die für das Prinz Eugen Denkmal am Heldenplatz als Vorbild benutzt wurde.

Fanny hatte bei den Wiener Theatern eine Anstellung als Garderoberin und Theaterfriseurin. Ihre Arbeit wurde bald sehr geschätzt und berühmte Schauspielerinnen wie Maria Geistinger, Pauline Lucca oder Katharina Schratt ließen sich von Fanny ihre Haare für die Bühne herrichten. Während eines Theaterbesuches am Burgtheater fiel der Kaiserin Elisabeth die wunderschöne, phantasievolle Frisur der Hauptdarstellerin (es war die Schauspielerin Helene Gabillon) des Stückes auf. Auf Nachfrage wurde der Kaiserin mitgeteilt, dass es sich bei der Friseurin um Fanny Angerer handelte, die erst kürzlich am Burgtheater eingestellt wurde. Die Kaiserin warb sie vom Burgtheater ab und bot ihr die Stelle einer „persönlichen Friseurin der Kaiserin“ an.

Für Fanny, das einfache Mädchen aus dem Volk, das von ihrer Majestät persönlich auf den Wiener Hof gerufen wurde, kam dies einer märchenhaften, ungewöhnlichen Karriere gleich.

Fanny, die täglich drei Stunden mit der Kaiserin bei ihrer Morgentoilette zubrachte, entwickelte sich zu einer der engsten Vertrauten der Kaiserin. Viele Hofdamen wurden deshalb eifersüchtig. Die Kaiserin setzte ihre Friseurin auch als ihr Double öfter ein, da sie gleich alt und ähnlich ausgesehen hatte. So ließ Elisabeth ihre Friseurin 1885 im Galaboot im Hafen von Smyrna umherfahren und die Huldigungen entgegennehmen, während die Kaiserin an Land ging und unerkannt eine Stadtbesichtigung unternahm.

Das Waschen der Haare dauerte meist einen ganzen Tag und wurde etwa alle drei Wochen wiederholt. Im Laufe der Jahre wurde Elisabeth von Fanny sehr abhängig und wollte keinesfalls auf ihre Dienste verzichten. Die Kaiserin hatte auch ein persönliches Interesse an Fanny. Als sich Fanny in den Bankbeamten Hugo Feifalik verliebte und diesen heiraten wollte, hätte die Kaiserin Fanny nach den Regeln der Etikette entlassen müssen, da nur unverheiratete Damen als Gesellschafterinnen der Kaiserin zugelassen waren. Aber sie setzte mit einer persönlichen Bitte beim Kaiser durch, dass sie bleiben durfte. Sie nahm sogar Hugo Feifalik in ihre Dienste. Das Ehepaar Feifalik diente der Kaiserin mehr als dreißig Jahre lang am Wiener Hof. (https://www.porzellanfuhre.at/episoden/die-frisorin-der-kaiserin-und-ihre-erfolgreiche-familie)

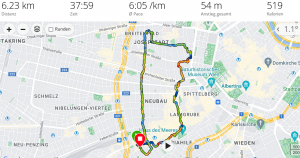

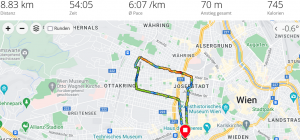

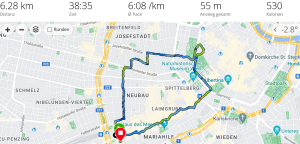

Der Fanny Feifalik Lauf: